esson Vol.4

esson Vol.4Antique Doll

◆ アンティーク・ドールの歴史

現在アンティーク・ドールと呼ばれている人形は一般的に100年以上の年数を経過したものと定義付けられています。

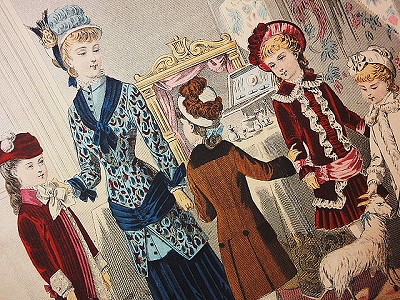

(Photo1)ベル・エポック期の人形と遊ぶ少女たち

ヨーロッパにおける人形の歴史を遡ると、14世紀後半〜15世紀にかけて時のフランス王妃から

イギリスやスペインの王妃にフランス宮廷衣装を着せた等身大の人形が贈呈されたとする記録が残っており、

ファッションの伝達の役目あるいは親善大使のような目的で用いられていた様子が伺えます。

一方同じ頃、様々な手工業が発達していたドイツでは玩具としての人形作りが早くも行われていました。

(Photo2)ブルジョア階級の貴婦人や令嬢たちの間でお人形遊びが流行した。

18世紀に入り、啓蒙思想家であるルソーが子供のありのままの姿を尊重するよう提唱したことを背景に、

フランス、イギリス、イタリアなど各国でも人形は遊びを意識したものへと次第に変化していきました。

フランス革命やイギリスに始まった産業革命により工業製品の大量生産が始まり、

人形においても特権階級だけのものではなく一般の人の手にも広く渡っていくようになりました。

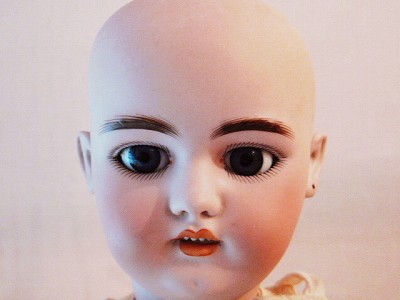

(Photo3)Simon & Halbig(シモンハルビック)C1900 ドイツ

アンティーク・ドールの主軸であるフランス人形業界の発展には1851年ロンドンでの第一回目を皮切りに、

世界各地で次々に開催された「万国博覧会」と「百貨店」の誕生が大きく寄与したと言われています。

中でも1855年のパリ万博に出展された日本の市松人形は、

それまでのファッション・ドールからべべ・ドールへの誕生に大きく影響を及ぼしたことで有名です。

19世紀後半にはジュモーやブリュなどの素晴らしい作家や工房の存在に牽引され、

ビスク・ドールの隆盛とフランスの人形産業の黄金期を迎えます。

現在もアンティーク・ドールと言えばこの時代のコレクションを中心としたコレクターや ショップが数多く存在しており、

いかにこの時期の人形が魅力的であるかを物語っていると言えましょう。

アンティーク・ドールの一つ一つ違う顔つきや表情、

コスチュームなどから当時の華やかな文化的背景やファッションの流行を垣間見ることが出来ます。

(Photo4)

◆ビスク・ドール(英語:bisque doll、仏語:poupee en biscuit)

二度焼きされた素焼きの磁器がヘッドや手足などの人形のパーツの素材として用いられているものを

ビスク・ドールと呼び、アンティーク・ドールの中でも特に人気の高い存在として愛好家たちに親しまれています。

「ビスク」とはフランス語の「ビスキュイ(biscuit)」を語源としており、

お菓子のビスケット同様「二度焼き」という意味があります。

(Photo5)Armand Marseille(アーモンドマルセル)C1900 ドイツ

製造方法は主に1890年以前に用いられた「型押し(プレス」)と、それ以降の「型流し(ポアード)」とに大別されます。

型押しは陶土を文字通り型に押し込んで作っていたため、内側はザラザラとして厚さも一定ではなく、

たくさんの人形を作る方法としては限界がありました。

その後次第に液状ポーセリンを型に流し込む製法に移り変わってゆき、型押し製法の難点をクリアして量産が可能になりました。

現在でも根強い人気のビスク・ドールはその骨董的価値や希少性に応じて高額で取引されるケースもあり、

製法の分岐は時代考証の一つのポイントとなっています。

またアンティーク・ドールに限らず、復刻品のレプリカやリプロダクション(作家物)も

この製法によって作られているものをビスク・ドールと呼んでいます。

◆ 構造・特徴・用語

アンティーク・ドールには構造上の特徴に関して様々な用語があります。

≪ヘッド≫

(Photo6)ビスクヘッド

*ショルダーヘッド

頭部と胸部が一体化したもの。

後に頭部と胸部が結合し、頭部が可動となる。

初期のファッション・ドールに多い。

*ターン・ヘッド

首がやや右向きで固定されたショルダーヘッド。

初期のファッション・ドールに見られる。

*ドーム・ヘッド

通常は目を入れるために頭頂部が開いているが、ベビー人形など坊主頭のもの。

*クローズ・マウス

口を閉じたもの。

オープン・マウスより高額で取引される場合がある。

*オープン・マウス

口を開いたもの。

歯が付いているものや、頭の内部が見えないよう赤い紙を貼る工夫も見られる。

*オープン・クローズ・マウス

口を開けた表情である一方、口の穴は開いていない。

*フランジ・ネック

壺状に開口した首でクロス・ボディーにとめつける。

ベビー人形に多く見られる。

*スウィブル・ネック

可動の首。

≪アイ≫

(Photo7)スリープ・アイ

*セット・アイ

石膏で固定した目。

初期、あるいはフランス人形に見られる。

*吹きガラス・アイ

瞳を描いた球形ガラスの上にガラスを貼付し、吹いて膨らましたもの。

*スリープ・アイ

寝かせると閉じるような開閉式の目。

開閉を実現させる仕組みは様々あり、人形の特許の中で目の動きに関するものが最も多い。

*ブロウ・アイ

吹きガラスで作られたシンプルな目。

ドイツ人形や後期の人形に多い。

*ペーパーウェイト・アイ

ジュモーやブリュの瞳に見られる、深みや虹彩までもが再現されたガラス文鎮を作る手法によって作られた目。

目の素材としては最高のものとされている。

*フラーティング・アイ

開閉及び、左右にも動く。

≪ボディー≫

(Photo8)コンポジションボディー

*キッド・ボディー

キッドとは子山羊の革の意で、その中に詰め物をして作られたもの。

ボディーだけでなく手までがキッドで作られた初期の可動性のないタイプの人形から様々な関節をもつもの、

手足がビスクで作られたものなど様々なタイプがある。

*コンポジション・ボディー

おがくずにニカワや土などを混ぜ合わせたコンポジションと呼ばれる材料で作られたボディー。

*クロス・ボディー

布で作られたキッド・ボディーにパンヤなどを詰めたボディー。

多くは抱き人形に用いられた。

*オール・ビスク

ヘッドをはじめとして全ての部位がビスクで作られた人形で、主に小さいサイズの人形に見られる。

*ボール・ジョイント

関節部分に木製のボールを用いてバネ仕掛けで自由に曲がるようにしたもの。

人間らしいポーズの実現で身体表現に豊かさが生まれた。

*ファッション・ドール

キッドで作られたボディーが主流。

ファッションの伝承に役立てられたコスチュームが魅力の人形で、

胸と腰は大人の女性体型で作られている。

当時の服飾文化を知る上での歴史的資料としての価値も認められている。

*キャラクター・ドール

ボディーとヘッドがゴや糸、ワイヤーで結ばれた、主としてコンポジションで作られた子供のようにずんぐりとしたスタイルの人形。

*ベベ・ドール

ファッション伝達の目的を担った大人体型のファッション・ドールとは別に1870年代から登場した6〜7歳の幼児がモデルの人形。

*トーキング・ドール

人形の内部に埋め込まれた機械によって声を出す仕掛けの人形。

声を出す仕掛けは紐を引くタイプの他、人形の「歩く、話す、投げキッスをする」などの動作と連動するタイプもある。

(Photo9)メーカーズラベルが貼られたボディ

≪ウィッグ≫

人毛、ウール、麻、綿など、髪は幅広い素材で作られていました。

1885年にはフレンチ・ビスクには主に人毛が用いられ、

髪の素材として一番高価であった人毛をうたい文句とすることで人形のよい宣伝になったようです。

また、第一次世界大戦中にはモヘアを毛織物の中心地であったイギリスが独占していたと言われています。

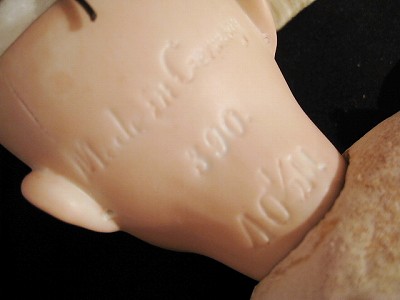

≪マーク≫

(Photo10)メーカーや年代を知る上で重要な手がかりとなるヘッドマーク

*ヘッド・マーク

ビスク・ヘッドの後部には製造した工房ごとのトレードマークが必ず刻印されている。

ヘッド・マークの本などで工房の特定や確認が可能。

*ボディー・マーク

ヘッド・マーク同様、製造した工房ごとのトレードマークの刻印が背中または腰、あるいは足の裏などに認められる。

*デポゼ

フランスでは「Depose」、ドイツでは「Dep」の文字をヘッドに記す。

これはコピー商品との区別のために商標登録の「登録済」を示したもので、最初に人形を商標登録したのはジュモーといわれている。

*モールド

量産するための人形型。

一つのモールドで50個ほどの型を取って人形が作られたといわれる一方、

量産で多くの型を取る場合出来栄えにバラつきが生じるとの理由から、

工房やモールドによっては一つのモールドで一つの型しかとらないケースもあった。

≪コスチューム≫

17世紀以降、人形は国内外を問わずファッションを伝える重要な役割を担ってきました。

それは19世紀、ビスク・ドールの隆盛期も変わることなく更にその重要性は高まってゆきます。

フランスでは当時、クチュリエ(服飾デザイナー・仕立て屋)は人形をモデルにして衣装を作っていたため、

人形のコスチュームは顧客からの受注サンプルの役目を果たしていました。

多くのメーカーは贅沢な素材を惜しげなく用いて最新のモードやオリジナリティの表現に腐心していました。

(Photo11)子供や人形のコスチュームから文化的背景やファッションの流行を見る。

自らも裁縫を学び、裁縫の技術とセンスを兼ね備えていた画家のレオナール・フジタ(藤田嗣治)は

人形をコレクションしていたことでも知られ、彼のアトリエには様々な人形が飾られていました。

今でもパリ郊外にある彼のアトリエではその貴重なコレクションを見ることができます。

ランバンの特別な刺繍が施されたコスチュームを身に着けた人形も展示されており、

当時を偲ばせる貴重な資料ともなっています。

(Photo12)人形の贅沢な装飾品、シルクと象牙ハンドルの日傘

◆ 主な作家・工房

≪ジュモー 1842-1899≫

1842年パリに工房を開く。

当初ジュモーの工房では人形は製造しておらず、他社同様ヘッドやボディを仕入れて組立てとコスチュームを自社で手がけて

販売するという、当時主流のスタイルをとっていました。

ピエール・ジュモーは人形は見た目が大切であるという信念で、人形本体の製作ではなくコスチュームの華やかさに力を注ぎ、

1851年のロンドン博では衣装部門で受賞の名誉に輝いています。

彼は常に最新のファッションを人形の衣装に取り入れ、

それまでボディに直接縫い付けられていたコスチュームを着脱可能な様式に改良させ、

コスチュームそのものも商品として独自に扱うというアイディアで新たな市場を開拓することにも成功しました。

ジュモーの洗練されたセンスとクオリティの高さは海外にも広まり、

世界各地から注文を受けるほど功績をあげました。

(Photo13)

≪ブリュ 1866-1899≫

初期にはファッション・ドールを多く手がけ「スマイリング・ブリュ」と呼ばれる気品漂う微笑みを

浮かべた人形は1870年代に金賞を受賞して以来、ブリュの代表的な人形として注目を集めました。

また1880年代は自社で作る衣装が高評価を得るとともに数々のベベシリーズ型を開発して

万博で多くの金メダルに輝いた工房最盛期の時代となり、名品と呼ばれる人形もこの時期に集中しているのが特徴です。

≪ユレ 1850-1920≫

子供の教育に力を注ぎ始めた1800年代半ば、ユレも子供の育成期の重要さを主張した一人でした。

それまで大人向けとして扱われていた人形を子供の発達に欠かせない「遊び道具」として捉え、

少女用の衣装デザインを取り入れるなどの独創的なアイディアを発表しました。

また人形に関する全ての小物・小道具の製作にも意欲的で、人形だけでなく人形遊びの世界観を大切にしていました。

品の良い顔立ちや神秘的な眼差しを放った瞳は特徴的で、コレクターを魅了する要素になっています。

≪A・T 1875-1893≫

ベベの発売元。

後期の作品には上下に歯が見られ、「パパ・ママ」と泣くタイプのトーキング・ドールも存在することから

ステネー社との関係性が推測されています。

≪ゴーチェ 1860-1916≫

フランス最大のヘッド・メーカーで主にファッション・ドールやベベのヘッドを製造。

ボディの製造は行っておらず、ブリュをはじめとして数多くの有名工房にヘッドを供給していました。

≪アーモンド・マルセル1865-1928≫

1865年、ドイツのチューリンゲン地方に設立された人形会社。

ビスクヘッドのモールドに390と370の刻印が入ったものが有名。

愛らしい眠り目の赤ちゃん『ドリームベビー』が大流行し人形が一般家庭にも渡っていくようになりました。

≪ケストナー 1816-1930≫

ケストナーで最も初期の人形は木、ペーパーマッシュ、磁器でした。

1800年後半からビスクドール作りが盛んになり

ベビーフェイスの美少女やふっくらした子供体型にキョロっと愛らしい目のグーグリー・アイなどが代表作。

≪シモン・ハルビック 1869-1930≫

ドイツの代表的な人形工房です。

愛嬌のある可愛い美人顔が特徴のお人形はヨーロッパ全土で人気を博しました。

そのクオリティの高さを評価されジュモ―工房にビスクヘッドを輸出していました。

≪ローメル 1857-1880≫

チャイナ製とビスク製ヘッドのファッション・ドールを製作。

1858年人形の首を左右に回すことができるフランジ・ネックと呼ばれる接合法で特許を取得しました。

それまで人形の頭を動かすことはできなかったので、

この首の接合法は人形製作の歴史の上で大きな進歩と位置づけられています。

ローメルの人形の特徴は、丸顔の日本風の目鼻立ちにややおっとりとした表情。

------------------------------------------------------------------------

美しく滑らかな透明感のある肌、上品なお顔立ち、贅沢な装飾コスチュームに包まれ

人々を魅了してきたアンティークドールたち。

長い歴史を超え、こぼれ落ちそうなその美しい瞳には何を映し出していたのでしょう。

古き良き時代に思いを馳せて、アンティークドールよ永遠に・・・

(Photo14)パリの人形博物館 Musee de la Poupee

Tweet

【参考図書】

『アンティーク・ドール 永遠のビスク・ドール』 平凡社

『瞳 HISTORICA 創刊第1号 ジュモー』マリア書房他

▲アンティークレッスン 目次