esson Vol.2

esson Vol.2Marie Antoinette

フランス国王ルイ16世の王妃、マリー・アントワネット・ジョゼファ・ジャンヌ・ドゥ・ロレーヌ・ドートゥリシュ

(仏: Marie Antoinette Josepha Jeanne de Lorraine d'Autriche, 1755年11月2日 - 1793年10月16日)

◆生い立ち

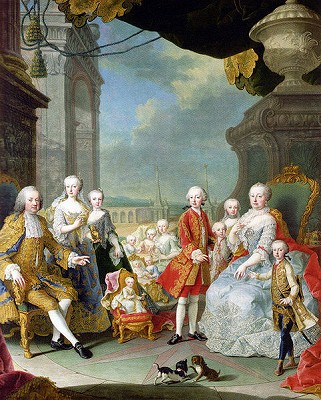

1755年11月2日、マリー・アントワネットはオーストリアの女帝マリア・テレジアの5男11女の11女目として

名門ハプスブルク(ロートリンゲン家(独:Haus Habsburg-Lothringen)に誕生しました。

ドイツ名はマリア・アントーニア・ヨーゼファ・ヨハンナ・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン

(独: Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen)

(Photo1)母 マリア・テレジア

(Photo2)ハプスブルク・ロートリンゲン家(中央の寝台に座っている小さい子供がマリー)

◆幼少時代

幼少時代、ウィーン宮廷で兄姉たちと賑やかな毎日を過ごしていたマリー・アントワネット。

早くからフランスの有名なバレエ教師から手ほどきを受け、踊りをとても得意にしていた彼女は、

長兄ヨーゼフの結婚披露宴でその得意なダンスをみんなの前で披露して賞賛を得たといいます。

当時マリーは5歳。

それは思わず笑みがこぼれてしまうような愛らしい踊りだったに違いありません。

(Photo3)少女時代のマリー

音楽好きとしても知られるマリーは、幼少の頃から聴くだけではなく

自ら様々な楽器を演奏して楽しんだことが伝えられており、

ハープやチェンバロは初見で難なく弾きこなすほどの腕前だったとも言われています。

音楽の豊かな表現力に魅せられた彼女は作曲も手がけ、少なくとも12曲の歌曲が現存しています。

また、マリーは幼少時代にザルツブルグの神童と呼ばれたモーツァルトとも出会っています。

シェーンブルン宮殿に招待されたモーツァルトはハープシコードの素晴らしい演奏を披露し、奨励金を得ました。

そのパーティーで「僕が大きくなったらお嫁さんにしてあげる」と、

誤って尻もちをついてしまった自分に手を差し伸べてくれたマリーに、

可愛らしいプロポーズをしたと言われています。

(Photo4)モーツアルト幼少時代

この時モーツァルトはマリーと同じ6歳。

音楽界に華を添える微笑ましいエピソードです。

◆外交政策の切り札

1770年、フランスのブルボン王家との政略結婚により

15歳にも満たない若さでルイ16世のもとへ嫁いだマリー・アントワネット。

幼いマリーにとってベルサイユ宮殿の暮らしはさぞかし戸惑いが多かったに違いない。

(Photo5)ルイ16世20歳の頃

当時故郷であるオーストリアは、現在のアメリカ並みの強大な軍事力と広大な領土、

そして国際的影響力を持つ大国としてヨーロッパに君臨していました。

北方の新興国プロイセンの勢力が拡大してくると、フランスとの同盟関係をより強固なものにして

自国の防衛と安寧を図ろうと、マリーの誕生まもない1756年のヴェルサイユ条約調印を機に、

外交政策の切り札として彼女をブルボン家へ嫁がせることが画策されたのでした。

(Photo6)フランス国王ルイ16世の王妃として迎えられヴェルサイユ宮殿での暮らしが始まった。

◆ファッションリーダー

マリー・アントワネットの生まれ持った艶やかな白い肌、美しい金髪、

ほっそりとした優雅な姿態といった外見的容貌は、

それだけでフランス王妃として申し分のない気品を漂わせていました。

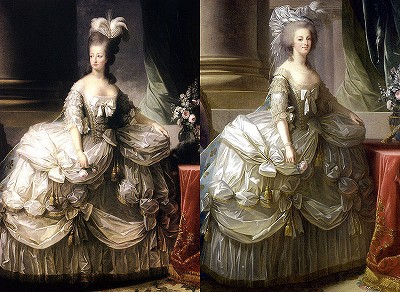

(Photo7)レースや羽根をふんだんにあしらった豪華なドレス

加えて、名門ハプスブルク家で受けた豊かな教育と母親マリー・テレジアの深い愛情に包まれて

送った幼少時代は彼女に天真爛漫な愛らしさを与え、宮廷のみならず、

市民からも熱烈な歓迎をもってフランス王妃として迎えられました。

いつしか周囲を魅了する気品と愛らしさを兼ね備えた彼女の存在は、

ライフスタイルやファッションのお手本としてフランス国内だけでなく、

ヨーロッパ各国の貴族の注目をも集めるようになっていきます。

高く結い上げ、装飾品で飾り立てたロココ時代の象徴ともいうべき、巨大なヘアスタイル。

マリー・アントワネットのヘアスタイルは、お抱え結髪師ジャン・レオナールにすべてが一任されていました。

王妃のニーズと彼特有の奇想天外なアイディアをミックスさせて作り上げたヘアスタイルは

常に注目を集め話題の的となりました。

(Photo8)髪を高く結いあげるスタイルを提案、貴族の間でまたたく間に流行した。

しかしこの巨大なヘアスタイルのモードは少々行き過ぎだったのでしょう。

あまりの高さゆえに、結髪師が櫛を入れるためには梯子や台の上に乗って仕事をせざるを得なく

なっていましたし、女性は馬車の中では身体を二つ折り、

あるいはひざまずいていなければならないなど生活に不都合が生じる場面も多くありました。

マリー・アントワネット自身、あまりに髪型を高くしすぎて、王冠形のシャンデリアにぶつけて壊してしまったこともあったようです。

マリーがはじめてマルリー宮殿に旅行したとき、シャルトル公妃から一人の服飾デザイナーを紹介されました。

のちにマリー・アントワネットのファッションを一手に引き受けることになったキーパーソン、ローズ・ベルタンです。

ベルタンは布地見本やリボン、羽飾りを携えて宮廷に足繁く訪れてはマリーと面会し、

「王妃のファッション大臣」と称されるほど宮廷内で一目置かれる存在となりました。

ベルタンの影響で、「おしゃれ」が最大の関心事となったマリーは、

積極的に自分の要望を盛り込んだファッションを楽しみ、周囲に大きな影響を与えました。

当時マリー・アントワネットは若さと美しさの盛り。

そのために服飾品はどれも非常に引き立って見えました。

(Photo9)誰もが認めるファッションリーダー的存在

王侯貴族の女性達は即座に同じ羽飾りや花飾りを持ちたがり、ファッションやヘアスタイルを真似することに夢中になったのも、

ごく自然な流れだったのではないでしょうか。

また、新しいもの、趣向を凝らしたもの、贅を尽くしたものに対するマリー・アントワネットという

最高の顧客の存在は、服飾や工芸にまつわる新しい技術やスタイルの誕生と成長の原動力になったことは間違いありません。

(Photo10)舞踏会では常に新しいファッションを披露し注目を浴びていた。

◆プチ・トリアノン

華やかな流行を生み出し、過剰気味な装飾を施したファッションのイメージが強いマリー・アントワネットですが、

一方で彼女自身は華美なるものよりむしろシンプルなドレスや装飾品を好む趣味を持っていたとも言われています。

1774年、マリー・アントワネットは夫のルイ16世からプチ・トリアノンと呼ばれる

ヴェルサイユ宮殿から2キロほどの距離に位置する離宮を贈られました。

退屈で堅苦しい宮廷生活から逃れ、コルセットや高く結い上げられた髪から解放されたくつろぎと安らぎの生活。

イギリス趣味に流行の兆しが見られたこの頃、自然風の庭園でゆったりとした木綿のドレスに麦わら帽子というスタイルで

草花や動物の世話をしながら過ごすここでの生活をマリーはこよなく愛したといいます。

マリーにとってプチ・トリアノンは本当の自分、自然体でいられるかけがえのない憩いの場所だったに違いありません。

(Photo11)フランスの田舎家(イメージ)

それまで香水といえば、入浴の習慣のなかったフランスでは体臭を消すという目的で使われていたため、

動物系香料を使った濃厚な香りが主流でした。

しかし子供の頃から入浴の習慣に親しんでいたマリーは、この習慣をフランスにも持ち込み、

香水についても植物を使ったナチュラルで軽やかな香りを愛用しました。

マリーは自分の香水の材料となるバラやハーブをここプチ・トリアノンで自ら栽培していたと言われています。

彼女の清潔好きは後の幽閉されるタンプル塔にも浴槽と香水が持ち込まれたという記録があるほどです。

(Photo12)バラやハーブの香水がお気に入り(イメージ)

イギリス趣味の流入で、ナチュラル傾向のファッションやライフスタイルへの関心が高まったこの頃は、

子育ての楽しい時期だったことも重なり、マリー・アントワネットにとって

一番充実していた幸せの時だったのかもしれません。

(Photo13)牧歌的な自然の中で子育てを楽しむマリー

◆オリエント趣味

母マリー・テレジアのオリエント趣味を受け継いだマリー・アントワネットは、

日本の蒔絵に関してフランス第二の収集家となるほど、多くのコレクションを所持していました。

そのきっかけは、1778年長女シャルロットの出産のお祝いにと、母から贈られたひとつの蒔絵の箱だっと言われ、

母の死に際しては約50点のコレクションの遺贈を受けたといいます。

ヴェルサイユの私室を『黄金の小部屋』と称し、蒔絵の施された家具や調度品に囲まれて過ごすほどの熱愛ぶりで、

現在でもコレクションのうち約70点がヴェルサイユ宮殿美術館などに収蔵されています。

(Photo14)黄金の小部屋(イメージ)

日本の伝統工芸である蒔絵の魅力を理解していたマリー。

私たち日本人にとって、生きた時代も国も違うマリー・アントワネットをとても身近に感じる事実ではないでしょうか。

◆首飾り事件

宮廷御用達の宝石商ベーマーと宝石工バッサンジュの2人は、ダイヤの総数540粒、

使用するダイヤは小さいものでも3000年以上時を経たもの、という贅を尽くした首飾りを制作しました。

総額160万リーブル(現在の日本円にして十数億円相当)という巨額の首飾り。

(Photo15)首飾り事件(イメージ)

この首飾りはもともと、ルイ15世の寵姫デュ・バリー夫人に買い上げられることを目論んで作られたものでしたが、

完成した時にはルイ15世は既にこの世になく、デュ・バリー夫人も宮廷を去ってしまった後でした。

宙に浮いてしまった首飾りの買い手としてマリー・アントワネットの名が浮上したこと、

ロアン枢機卿が王妃の寵を得ようと焦っているという2つの噂を耳にした宮廷御用達女 ラ・モット伯爵夫人は、

ある企てを思いつきます。

王妃がこの首飾りを買い上げるという嘘を流し、宝石商ベーマーとロアン枢機卿との間を仲介することによって、

自らの更なる出世を実現させようという・・・

マリー・アントワネットの享楽生活の世評を逆手にとった、ラ・モット伯爵夫人を名乗る一人の女性が起こした詐欺事件でしたが、

これを機に利用されたにすぎなかったマリー・アントワネットの名はさらに評判を落とすこととなりました。

◆「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない(仏:Qu'ils mangent de la brioche)」

貧困と食料難にあえいでいるフランス国民に向けてマリー・アントワネットが発言したといわれる言葉です。

正確にはお菓子ではなく「ブリオッシュを食べればいいじゃない」であるが、

ブリオッシュとは普通のパンよりバターや卵を多く使った庶民にはとうてい手の届かない「贅沢なパン」のことでした。

フランス革命を語る上では暴動の発端となったといわれる重要な発言と読み取ることが出来ますが、

ことの真相は彼女を妬む反マリー・アントワネット派貴族の陰謀であるとか、誤まった翻訳によるものだとか

マリー・アントワネット自身の言葉ではないということがわかっています。

(Photo16)フランス革命の始まり(1789年7月14日 バスティーユ襲撃)

◆フランス革命、そして処刑で迎える最期

フランス革命後、夫(ルイ16世)が革命裁判により処刑され

マリー・アントワネットも夫の後を追うようにギロチン刑に処せられました。

処刑をされる直前、死刑執行人の足を踏んだマリー・アントワネットが発した言葉

「ごめんあそばせ、 わざと踏んだのではありませんの。でもあなたの靴が汚れなくて良かった。」

どのような状況においても最後の最後まで気高い品格と威厳を持ち続けた王妃マリー・アントワネット。

(Photo17)処刑台を見つめるマリー・アントワネット

「さようなら、我が子供達。私はあなた方のお父様のところに行きます。」

異郷フランスの地で必死に生きぬいたマリーの最期の言葉でした。

◆王妃として、妻として、母として、女として

自由気ままで奔放な享楽生活といった側面ばかりがクローズアップされがちなマリー・アントワネットですが、

晩年にはこんな言葉を残しています。

「不幸のうちに初めて人は、自分が何者であるかを本当に知るものです」

38歳という短い生涯の中で王妃という特別な境遇を背景に、

女性としての様々な側面を経験した上でたどり着いた一言として、とても重みのある言葉に思えます。

(Photo18)マリー・アントワネットと子供達

長女マリー・テレーズ、長男ルイ・ジョゼフ、次男ルイ・シャルルと過ごす幸福な時間。

ヴェルサイユを舞台にその華やかな生活は当時のフランスに大きな影響を与え

数奇な生涯を走り抜けたマリー・アントワネット。

様々なドラマがあったからこそ彼女の生きた時代と彼女自身への興味は尽きることなく、

いつまでも人々から愛される存在として語り継がれていくことでしょう。

Tweet

【参考文献】

『マリー・アントワネット 38年の生涯』 新人物往来社

『王妃 マリー・アントワネット』 新人物往来社

『ヨーロッパの装飾芸術』 中央公論新社

『ロココの世界』 三修社

『図説西洋骨董百科』 グラフィック社

『世界服飾史』 美術出版社

▲アンティークレッスン 目次