esson Vol.1

esson Vol.1Lace

◆レースの語源

糸を編んだり撚ったりして作る、透かし模様の編地のことを総称してレースと呼びます。

レースの語源は諸説ありますが”縄、ロープなどで編まれた捕獲用の網”を意味する、

ラテン語のラク(Laqueue)や古代フランス語のラシ(Lassis)とする説が一般的なようです。

(Photo1)

◆レースの種類

レースはその起源となった技法によりニードルポイント・レース(Needlepoint Lace)と

ボビン・レース(Bobbin Lace)とに大別されます。

両技法とも16世紀末にヴェネツィアで確立された後、多様なレースデザインのニーズに

応えながら新しい技法を次々と派生させ発展していきました。

19世紀初めには機械編みレースが登場し、その後産業の発展とともにレースの需要は大衆化していきますが、

惜しみない時間とともに編み出された手工芸であること、華麗で豊富なデザイン、

そして手編みゆえの希少性に共通する時代の贅沢さを味わう点において、

近年益々アンティークレースの価値と人気は高まっています。

(Photo2)

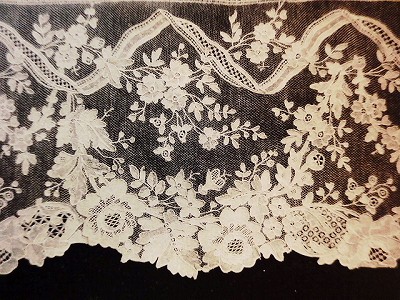

◎ニードルポイント・レース

刺繍からヒントを得た、針と糸を用いて編んでゆく技法。

羊皮紙や薄い紙に描いたデザインの輪郭を糸で縫った後、

輪郭の内側をステッチで縫い埋めてモチーフを完成させてゆき、

そのモチーフを用途に応じてつなぎ合わせることで一つのレースを仕上げるものです。

(Photo3)

16世紀の中ごろヴェネツィアの刺繍師たちによってレティセラと呼ばれる技法が考案されました。

あらかじめ刺繍を施した布地の縦糸と横糸を巧みに差し引き、補強のために

スカラプ・ステッチやボタンホール・ステッチを施して仕上げるもので、

その後様々に派生したあらゆるニードルポイント・レースの祖となる技法です。

(Photo4)

デザインが多様化する中で、糸の抜き取りにかかる膨大な時間や布地が薄くなってしまうと

いうレティセラの難点を改良したプント・イン・アリア(空中ステッチ)が誕生します。

透かしの明度を自在に表現できたことから、幾何学模様から次第にモチーフを際立たせることを

得意とした絵画的デザインが数多く作られました。

布地の芯を必要としない土台を考案し、これを刺繍に用いたことでプント・イン・アリアは

ニードルポイント・レースの発展に大きな弾みをつけました。

1620年頃からヴェネツィアで作られ始めたグロ・ポワンはアンティークレースの最高峰と称されるレースで、

モチーフに厚みをつけて立体感が伴っているところが特徴です。

(Photo5)

「グロ」とは「大きい」を意味し、大きな花のモチーフのレースをグロ・ポワンと呼びます。

ヴェネツィアンレースの代表格として特に知られています。

ルイ14世の命令で作られ始めたフランスのレースは1680年頃には「ポワン・ド・フランス」と

名づけられ、ヴェネツィアンレースに代わる隆盛を見せました。

その後フランスでは18世紀半ば頃からはボタンホール・ステッチでかがった六角形の網目状のブリッド(つなぎ目)

が特徴のアルジャンタンが流行しました。

(Photo6)

しかしアルジャンタンは作るのが非常に大変だったため、見た目の印象は継承しつつも、

ボタンホール・ステッチではなくステッチを重ねてねじるだけの簡単な作りに技術面が改良されました。

この技法によって作られたレースをアランソン・レースといいます。

(Photo7)

いずれの技法にしてもネットの繊細さと、モチーフの際立ち方の妙がとても魅力的なレースです。

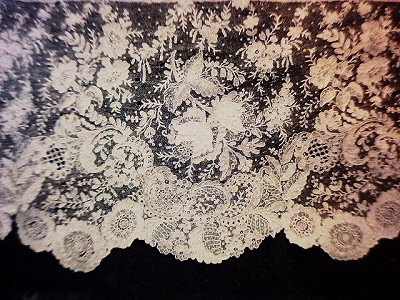

◎ボビン・レース

飾り紐の技法から発達。

固定された図案上の、ポイントとなる箇所に打たれたピンをガイドとして利用しながら、

ボビン(糸巻き)を左右に動かして糸を交差させることによって編み進めるレースの総称です。

(Photo8)

この技法は1520年代半ば頃、フランドル地方やイタリアのヴェネツィアで始まったとされています。

ボビン・レースには連続した糸で編み上げていく「連続糸レース」と、

モチーフを後から編みかがる「ピエス・ラポルテ・レース」の2種類があり、

どちらも非常にしなやかな手触りとさざ波のような外観が特徴でボビン・レースの優位性となっています。

また、トワレと呼ばれる平織状の目の詰まった不透明な部分は、ボビン・レース特有の織地効果です。

17世紀はじめ、バラやカーネーション、貝などのモチーフを特徴とした連続糸レースのジェノヴァが高い評価を得ます。

ニードルポイント・レースに比べ、比較的作るのが容易であったボビン・レースは

ニードルポイントとつなぎあわせたミックスレースや、

高価で作るのが大変であったニードルポイントの代わりとして模倣を目的に作られることが多かったようです。

18世紀に非常に緻密で均一なトワレを特徴とするヴァランシエンヌが登場します。

(Photo9)

網目の構成がはっきりとしているためモチーフの輪郭が明確な上、

レースの白さも魅力的な特徴の一つとして高く評価されました。

ニードルポイント以上の評判を得たといわれるレースです。

◎機械編みレース

19世紀に入り、靴下編み機にヒントを得て、絹や木綿でチュールを作ることを目的にした

最初の編み機がフランスで登場しました。

1830年頃このチュール編み機にジャカード機構が取り入れられ、

本格的レースの製造が可能になると、主にボビン・レースを模倣したレースが多く作られるようになりました。

(Photo10)

◆レースの歴史、レースついて

古代エジプト・古代ローマ遺跡からレースを作る道具であるボビンが出土されたことで、

レースの歴史がとても古いことが知られるようになりました。

製作に関する正確な記録は残されていないものの、道具の出土はレースと当時の生活様式を知る上での

貴重な研究資料となっています。

一方、レースという言葉が初めて記録に登場したのは13世紀以降のこと。

布地に幾何学模様の切れ込みを入れ、補強のためにステッチを施したカットワークや、

生地の織糸を前後左右に寄せて模様を表現したドロンワークは15、16世紀に作られた最初期のレースです。

16世紀後半にはカットワークから発展したニードルポイント・レースと、

飾り組み紐の技法から発展したボビン・レースという2つの技法が確立され、

ヴェネツィアやフランドル地方を中心に服飾の装飾として、

また室内を飾るインテリアの一部として人々の美意識の変遷とともにそのデザインや技法を発展させました。

(Photo11)

レースの製作には高い技術が必要とされていたため、職人になるためにはわずか7、8歳という年頃から

その技術を身につけなければなりませんでした。

目や神経を酷使する作業は思いのほか重労働で、若くして健康を害するケースが後をたたなかったという

記録が残っており、レースの華々しい流行の陰に隠れた過酷な一面を物語っています。

(Photo12)

1580年頃、ヨーロッパ各地でフレーズと呼ばれる円形のひだ襟が大流行しました。

老若男女を問わず流行したこのフレーズはレースの需要を高めただけでなく、

地域による独自のデザインの発展やレース自体の価値の向上にも大きな影響を与えました。

(Photo13)

17世紀になるとレース装飾は王侯貴族の間で、富と権力を誇示する重要なアイテムとして

なくてはならないものになりました。

ルイ14世は宮廷を訪れる貴族たちに、グロ・ポワン・ド・ヴェニーズのレースを身につけることを

礼儀として定めたというエピソードが残っています。

(Photo14)

当時流行した、レリーフを取り入れた彫刻的で力強い表現を得意とした

グロ・ポワン・ド・ヴェニーズは、バロック趣味の流行を背景に男性の威厳を示すに

ふさわしいレースだったのでしょう。

18世紀に入り感受性を武器に地位を向上させ、次第に男性にひけをとらないステイタスを得る女性が多く現れてくると、

レースはロココ趣味と相まってドレス、ショール、パラソル、ファン(扇)、下着に至るまで、

あらゆる箇所に用いられるようになりました。

陰影法が取り入れられたことにより、絵画的リアルさを表現することが可能になった

アランソンのレースは、その透明感と軽快さが女性の装飾に好んで使われました。

(Photo15)

マリー・アントワネットもアランソンのレースを好んだ一人であり、

とりわけ美と気品を意味するくじゃくのモチーフを愛したとされています。

(Photo16)

皮肉にも彼女のレース好きはフランス革命の原因の1つともいわれており

残念ながら革命とともにこの時代のレースのほとんどは焼き尽くされてしまいましたが、

難を逃れて受け継がれ、現存しているレースもわずかにあります。

その中でも時代の正当性が検証されたくじゃく柄のレースは、彼女にゆかりあるものと考えられています。

レースの流行とそれに伴う需要高の過熱は、産地の経済を潤す一方、

輸入国にとっては莫大な購入費による外貨の流出で、

財政難や国力の弱体化を懸念しなければならなくなりました。

そのため奢侈禁止令や輸入に関する禁止や制限が設けられることになりましたが、

レースの流行を完全に沈静化する手立てにはならなかったようです。

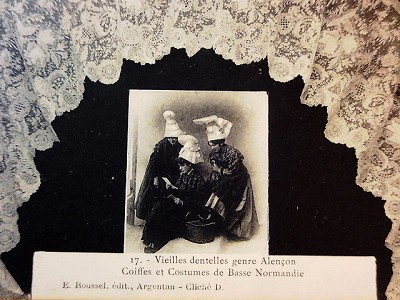

このような情勢の中、フランスでは1665年、国内でのレース生産に力を入れようと、

いくつかの都市に王立製作所を設置しました。

(Photo17)

この積極的な政策は成果を挙げ、フランスのレース産業は10年足らずで独自のスタイルと

技法による「ポワン・ド・フランス」をレースの一級品としてヨーロッパ中に知らしめるまでになりました。

貴族社会において人々を熱狂させたレース。

レースはしばしば宝石よりも高価であったことから「白い宝石」と称され、

色絹糸や金・銀糸で作られたレースは更に価値あるものとして、財産目録にも掲載されたといわれています。

また当時盛んに描かれた肖像画にも豊かなレースを見ることができます。

権力や財力の誇示という目的だけでなく、レースのデザインや模様で産地を知ることが可能だったため、

当時どれだけ流行に敏感であったかをも示すために、ことさら緻密に描かれました。

こうした理由から当時の肖像画家にはレースに対する高い描画力が要求され、

レースの描かれ方に納得がいかなければ画家を解雇してしまったほどでした。

アルマダ海戦時のエリザベス女王1世。

大きなレースの襟が印象的な肖像画からも当時の画家の高度な描画力を読み取ることが出来ます。

また、エリザベス女王の晩年は自分の肖像画の顔に影(しわ)を入れないようにとも命じ、

日々老いる姿を国民に見せ不安を感じさせないようにという心理的、政治的な計らいがあったといわれています。

(Photo18)

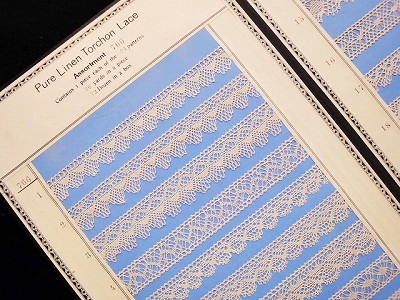

19世紀になるとミシンや機械レースの普及が広まり

貴族や上流階級の富と権力の象徴であったレースの時代は終焉をとげると共に、

一般女性のファッションの身近な存在となっていきました。

やがて女性達は繊維会社や洋服屋が制作した見本帳(サンプルブック)から思い思いのレースを選び

好みのドレスを仕立ててもらうようになりました。

オートクチュールの品番入りラベルの付いたレース。

(Photo19)

見本帳(サンプルブック)はレースの他、金糸や銀糸を使ったリボン、テキスタイル、アップリケなどの他

その生地を使ったファッションプレートが付いたものもありました。

(Photo20)

かつてヨーロッパの王侯貴族を中心に流行したレースは、

時を経てもなお色あせることなく見る者を魅了してやみません。

美しさとデザインだけでなく、どんな時代を、どんな人々を介して今ここに存在するのか・・・

レースの持つストーリーとロマンはこれからも私たちの心をときめかせ続けることでしょう。

(Photo21)

Tweet

【参考文献】

『レース 歴史とデザイン』アン・クラーツ 平凡社

『アンティーク・レース』吉野 真理 里文出版

『レースとレース・グラス』箱根ガラスの森 特別展図録他

▲アンティークレッスン 目次